Processione del Venerdì Santo a Mesoraca

Mesoraca tra fede, cultura e natura

Ai piedi della Sila Piccola, Mesoraca è un borgo ricco di storia, arte e tradizioni. Le sue chiese, i palazzi storici e la Riserva Naturale Regionale del Vergari ne raccontano il passato, mentre le antiche usanze religiose mantengono viva l’identità della comunità.

Durante l’anno, le festività scandiscono il ritmo del paese, con celebrazioni che raggiungono il culmine nella suggestiva processione del Venerdì Santo, il momento più sentito dai cittadini. Un luogo dove fede, cultura e natura si intrecciano, offrendo un’esperienza autentica alla scoperta delle radici calabresi.

La processione del Venerdì Santo si svolge a Mesoraca in un tortuoso percorso per le vie del centro storico con alcune soste nelle chiese parrocchiali. I canti e le giaculatorie riecheggiano tra gli antichi palazzi conferendo alla processione una suggestione senza tempo.

Le origini della processione du Segnùre Mùertu

Le origini della processione del Venerdì Santo a Mesoraca si perdono nel tempo. Sebbene non vi siano certezze sulla sua nascita, alcuni elementi richiamano chiaramente la tradizione spagnola, mentre altri conservano tracce di rituali tardo medievali.

La prima testimonianza scritta risale alla seconda metà del XVIII secolo, in un verbale d’asta che menziona una croce simbolica custodito nella CHiesa Monumentale del Ritiro, documento pubblicato in Cropanese S., Don Matteo Lamanna e i suoi Sacerdoti Missionari nella Calabria del Settecento. La Regola e altre carte inedite sul Ritiro di Mesoraca, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2004., insieme agli arredi processionali e alle statue, tra cui il Cristo Morto e alcune raffigurazioni dell’Addolorata.

Dell’Ottocento non si hanno notizie documentate, probabilmente a causa della mancanza di ricerche approfondite negli archivi. Tuttavia, un inventario dei primi anni del Novecento attesta la presenza di elementi caratteristici della processione, come il Calvario, la tunica rossa del crocifero, camici, cappucci e croci utilizzate durante il rito.

Arciconfraterninta della SS Immacolata

L’Arciconfraternita della Santissima Vergine Immacolata è una congregazione laica che opera al servizio della Santa Chiesa e della collettività, promuovendo la devozione mariana e organizzando eventi religiosi presso la Chiesa della SS. Immacolata a Mesoraca, in provincia di Crotone.

Processione du Segnùre Mùertu

01.

La Croce di Testa e le Tre Croci: i primi simboli della processione

La Croce di Testa e le Tre Croci aprono il corteo processionale del Venerdì Santo a Mesoraca.

La Croce di Testa è un’antica croce in legno dipinta su sfondo nero, decorata con i simboli della Passione: la corona di spine e i chiodi. In cima, è presente l’iscrizione “INRI”. Questa croce viene portata da un devoto vestito con tunica bianca e mantellina nera.

Le Tre Croci sono tre croci unite su un unico asse, a rappresentare il Calvario: al centro, la croce più grande simboleggia quella di Gesù, mentre ai lati si trovano quelle dei due ladroni. Sulla croce centrale sono applicati in rilievo i simboli della Passione:

- il calice dell’Orto degli Ulivi,

- il gallo del rinnegamento di Pietro,

- i chiodi, il martello e la tenaglia,

- la mazza, la scala e la lancia che trafisse il costato di Cristo.

Anche questa croce è sormontata dalla scritta “INRI” e viene portata da un devoto in tunica bianca con mozzetta nera.

02.

Gli Apostoli: Il Gruppo dei Portatori di Croci

Questo gruppo è composto da dodici giovani, selezionati tramite sorteggio, che partecipano con grande devozione alla processione. Disposti in due file parallele, avanzano in modo solenne e ordinato, portando ciascuno una croce sulle spalle, simbolo di sacrificio e penitenza.

Indossano una tunica blu scuro, lunga e semplice, che ricopre interamente il loro corpo. Sul capo portano un cappuccio a punta, anch’esso dello stesso colore, che avvolge completamente il volto, lasciando visibili soltanto gli occhi attraverso due piccole aperture. Questo particolare abbigliamento dona al gruppo un’aura di mistero e raccoglimento, accentuando il carattere suggestivo e spirituale della processione.

Il loro cammino è scandito da un passo lento e cadenzato, in un silenzio solenne che amplifica la sacralità del momento. La pesantezza delle croci sulle loro spalle rappresenta un atto di devozione e di partecipazione simbolica alla sofferenza di Cristo. L’atmosfera che si crea intorno a loro è carica di emozione, suscitando nei fedeli e negli spettatori un profondo senso di rispetto e meditazione.

03.

Il Gruppo degli Stendardi: voci e simbolo della tradizione

Il Gruppo degli Stendardi è uno degli elementi più caratteristici della processione. È composto da due cori di voci maschili, che si alternano nel canto di antichi inni, alcuni in vernacolo mesorachese e altri in italiano. I cori avanzano divisi in due gruppi distinti: lo Stendardo Grande e lo Stendardo Piccolo.

Gli stendardi sono costituiti da due alti pali di legno, decorati con bandiere nere listate a lutto. Differiscono per altezza e dimensioni, da cui derivano le denominazioni di “grande” e “piccolo”. Alla sommità di ciascun palo è collocato un globo dorato, sormontato da una croce. Da qui partono i cingoli, lunghe cordelline intrecciate di colore blu scuro, ciascuna tenuta in mano da un cantore. In totale, lo Stendardo Grande è sorretto da otto cantori con otto cingoli, mentre lo Stendardo Piccolo da sei cantori con sei cingoli.

Tutti i cantori indossano giacca, cravatta e guanti neri, in segno di lutto. Disposti a ventaglio, con i cingoli che scendono dall’alto, formano un’immagine stilizzata del Monte Golgota, il luogo della crocifissione di Cristo, rappresentato simbolicamente dal globo sormontato dalla croce.

Origini e storia degli stendardi

Le origini degli stendardi non sono documentate con certezza. È altamente probabile che lo Stendardo Grande, più antico, fosse in realtà lo stendardo processionale dell’Arciconfraternita, un elemento ancora oggi presente in molte realtà confraternali. In passato, i confratelli si radunavano attorno ad esso per intonare canti a cappella durante i diversi riti. Durante la Settimana Santa, la bandiera azzurra – colore distintivo dell’Arciconfraternita – veniva sostituita con una nera in segno di lutto.

Col passare dei secoli, si perse l’uso degli arredi e degli abiti processionali dell’Arciconfraternita. A partire dagli anni ’40 del XX secolo, venne introdotto l’abito elegante, composto da giacca e cravatta nere, da indossare nelle cerimonie ufficiali. Il numero dei confratelli cantori diminuì progressivamente, portando alla scomparsa dello Stendardo Piccolo negli anni ‘70.

Da quel momento, il gruppo canoro confraternale iniziò ad aprirsi a persone esterne alla confraternita, e negli anni successivi vi entrarono anche donne, che contribuirono attivamente all’animazione dei canti fino al 2017. In quell’anno, per mantenere un’uniformità nei timbri vocali, si decise di tornare a una formazione esclusivamente maschile.

04.

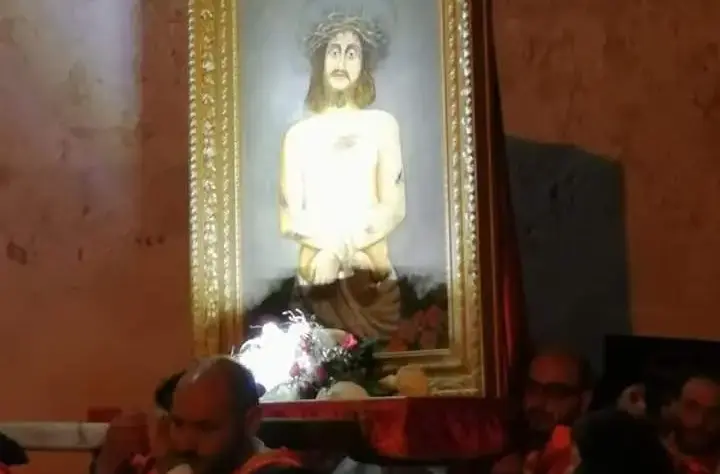

Il quadro del SS Ecce Homo

Si tratta di un’antica tela raffigurante Gesù flagellato e condannato, esposto alla folla e presentato da Ponzio Pilato con la celebre frase “Ecce Homo” (dal latino, Ecco l’uomo), da cui prende il nome. L’opera, carica di pathos e drammaticità, rappresenta uno dei momenti più toccanti della Passione di Cristo, suscitando nei fedeli un profondo senso di commozione e riflessione.

La tela viene portata a spalla da otto portantini, vestiti con tunica bianca e mozzetta rossa, colori che simboleggiano rispettivamente la purezza e il sacrificio. Il loro incedere lento e solenne conferisce all’intera processione un’atmosfera di raccoglimento e venerazione.

Ad accompagnare il quadro vi sono sei lanterne processionali, sorrette da altrettante devote, selezionate tramite sorteggio. Queste fiaccole, con la loro luce tremolante, creano un suggestivo gioco di chiaroscuri che illumina delicatamente il volto di Cristo, enfatizzando l’intensità espressiva del dipinto. La presenza delle lanterne richiama anche l’antica tradizione delle processioni penitenziali, in cui la luce rappresenta la speranza e la fede che guidano i credenti nel cammino spirituale.

Nel corso dei secoli, il rito dell’Ecce Homo ha mantenuto intatta la sua solennità, diventando un elemento centrale delle celebrazioni della Settimana Santa. Il coinvolgimento dei fedeli, sia tra i portantini che tra le donne scelte per reggere le lanterne, testimonia il forte legame della comunità con questa tradizione, che continua a essere tramandata di generazione in generazione.

05.

Il Calvario: simbolo di sacrificio e devozione

Il Calvario è uno dei simboli più significativi e ambiti della processione. Si tratta di una grande e pesante croce di legno, attorno alla quale si intrecciano storie di profonda devozione. Come per tutti gli altri simboli, il devoto che si impegna a portarla viene estratto a sorte, un atto di fede che rappresenta un autentico voto di sacrificio.

Colui che porta il Calvario avanza nella processione vestito con una tunica rossa e indossando una parrucca con una corona di spine, per rievocare l’immagine di Gesù sofferente mentre sale verso il Golgota con la croce sulle spalle. Ogni suo passo è accompagnato da un’atmosfera di profondo raccoglimento, accentuata dal rituale che lo vede scortato e simbolicamente percosso da sei uomini vestiti con tunica e cappuccio bianchi. Questi rappresentano i Giudei, ovvero gli aguzzini di Cristo.

Tra loro, un ruolo di rilievo spetta al capo dei Giudei, facilmente riconoscibile grazie a un grosso cingolo rosso legato alla vita. Egli ha il compito di suonare la “trummicedda”, una piccola e antica tromba simile ai corni postali. Questo strumento, estremamente difficile da suonare, richiede una tecnica particolare per produrre un suono cupo e straziante, un lamento evocativo che, nella tradizione, rappresenta il pianto della Vergine Maria. Per le sue caratteristiche uniche, la “trummicedda” è stata oggetto di numerosi studi, risultando un’esclusiva nel panorama musicale e rituale italiano.

Un altro dei Giudei, durante il corteo, batte ripetutamente una catena sulla croce, mentre gli altri, armati di lance, le colpiscono contro il legno o contro il suolo. Questo gesto serve a ricreare il fragore del cammino del condannato, evocando le torture e le umiliazioni subite da Gesù sulla via della crocifissione. Il suono metallico delle lance e delle catene, unito al lamento della “trummicedda”, rende questo momento della processione particolarmente suggestivo e carico di pathos, coinvolgendo emotivamente tutti i presenti.

06.

Il Cristo Velato: simbolo di mistero e devozione

Il Cristo Velato è un antico crocifisso in cartapesta, la cui origine e attribuzione rimangono sconosciute. Questo simbolo della processione viene portato da un devoto estratto a sorte ed è l’unico a cui possono accedere anche le donne, rendendolo un elemento di particolare inclusività all’interno del rito.

Chi ha l’onore di trasportarlo indossa un abito e guanti neri, segno di lutto e raccoglimento, e sul capo porta una corona di spine, a evocare la sofferenza di Cristo. Nonostante il nome, il Cristo non è realmente velato. L’origine di questa denominazione risale a una tradizione del passato: un tempo, la processione del “Signure muertu” si svolgeva anche il Giovedì Santo, giorno in cui, secondo il rito cattolico, tutte le croci e i crocifissi vengono velati fino alla loro svelatura nel Venerdì Santo, dopo i riti commemorativi della Passione di Cristo. Da questa consuetudine deriva il nome “Cristo Velato”, rimasto nel tempo nonostante la statua non sia più coperta.

Durante la processione, il Cristo Velato è scortato da due o quattro lanterne, solitamente portate dai familiari del devoto, che con questo gesto rafforzano il legame spirituale e simbolico con il crocifisso. La luce fioca delle lanterne illumina la figura del Cristo, creando un’atmosfera di profonda suggestione e raccoglimento lungo il percorso della processione.

07.

La Naca: il simbolo del Cristo morto

Come il Calvario e il Cristo Velato, anche la Naca è uno dei simboli più ambiti della processione. Il termine “Naca”, derivato dal greco e significante “culla”, rappresenta una bara di vetro che custodisce al suo interno la statua di Gesù morto, disteso in un’atmosfera di solenne raccoglimento. Ai suoi piedi si trova un angelo piangente, simbolo di dolore e devozione.

Sugli angoli esterni della Naca sono collocati quattro angeli, ognuno dei quali regge un simbolo della Passione di Cristo:

- Il calice, che richiama l’agonia nel Getsemani

- La scala, utilizzata per la deposizione del corpo dalla croce

- La corona di spine, emblema della sofferenza e del martirio

- La croce, il segno supremo della redenzione.

La Naca viene portata a spalla da una squadra di dieci portantini, selezionati tramite sorteggio, a simboleggiare il grande onore e sacrificio di questo compito. Essi indossano una tunica bianca e una mozzetta viola, colori che richiamano il lutto e la penitenza.

A seguire, in segno di rispetto e solennità, dietro la Naca sfilano le autorità cittadine, sia civili che militari, accompagnando con la loro presenza uno dei momenti più emozionanti e significativi della processione.

08.

L’Addolorata: la Madre in lutto

Chiude la processione, in ultima posizione, la statua dell’Addolorata, portata a spalla da otto portantini vestiti con tunica bianca e mozzetta viola, colori che simboleggiano il lutto e la penitenza.

La Vergine è raffigurata in piedi, con il volto rivolto al cielo e gli occhi colmi di lacrime, espressione del suo immenso dolore per la morte del Figlio. Sul petto, un pugnale le trafigge il cuore, richiamando la profezia di Simeone che annunciava il dolore che avrebbe segnato la sua vita. Le mani giunte stringono un fazzoletto, simbolo del pianto inconsolabile di una madre di fronte alla sofferenza del proprio figlio.

Un particolare di grande valore è proprio il fazzoletto, che viene ricamato a mano ogni anno da una devota. Questo gesto, tramandato di generazione in generazione, rappresenta un atto d’amore e di devozione profonda, rinnovando simbolicamente il dolore della Vergine e la partecipazione dei fedeli al mistero della Passione di Cristo.

Come partecipare all'evento e all'estrazione dei simboli?

La partecipazione alla processione del Venerdì Santo a Mesoraca avviene tramite un sorteggio pubblico, che si svolge nel pomeriggio sul sagrato della Chiesa dell’Immacolata. Dopo la svelatura e l’esposizione del Cristo Velato, il Priore raduna i presenti, legge il Regolamento Generale della processione e apre le urne, permettendo ai fedeli di inserire una busta contenente un documento di riconoscimento per partecipare all’estrazione.

I partecipanti hanno un’ora di tempo per scegliere a quale simbolo candidarsi. Tra i simboli disponibili vi sono:

- Gli Apostoli

- Il quadro dell’Ecce Homo con le lanterne

- Il Calvario

- Il Cristo Velato

- La Naca con lanterne e cingoli

- La statua dell’Addolorata con le relative lanterne.

In passato, la partecipazione attiva avveniva tramite un’asta, in cui l’offerta economica più alta si aggiudicava il simbolo. Da circa vent’anni, nel rispetto delle normative vigenti, si utilizza il sorteggio con un’offerta libera e per garantire equità nell’assegnazione, alcuni simboli seguono un sistema di turnazione che varia da uno a cinque anni. All’orario stabilito, il Priore chiude le urne e dà inizio al sorteggio. Una volta completata l’estrazione e verificati i risultati, vengono annunciati i vincitori, fornite le ultime indicazioni sulla vestizione e si attende l’inizio della processione.

Vuoi far parte attivamente della processione?

Partecipare significa immergersi nella spiritualità e nel simbolismo di un evento secolare, dove la devozione si esprime anche attraverso il sorteggio dei preziosi simboli che accompagnano la processione. Non perdere l’occasione di vivere da protagonista questa emozionante celebrazione: partecipa al sorteggio e porta con te un simbolo che rappresenta un pezzo del nostro patrimonio culturale e religioso. Unisciti a noi per mantenere viva una tradizione che ci unisce da generazioni!

Vuoi far parte del pubblico durante l'evento?

Vivi l’emozione di una tradizione secolare unica nel suo genere: vieni a Mesoraca per assistere dal vivo alla suggestiva processione del Venerdì Santo. Un evento che trasforma le vie del paese in un teatro di fede, con canti, luci e simboli che raccontano una storia antica e profonda. Lasciati avvolgere dall’atmosfera solenne e partecipa come spettatore a un momento che unisce il cuore della comunità e l’anima della tradizione. Ti aspettiamo per condividere con te la magia di questa celebrazione!